みなさま

Ambiguous Zones 11号は近現代アート専門のリサーチャー、キーナン・ジェイ氏にゲスト寄稿していただきました。1964年3月、ニューヨーク州バッファローのズニ・ギャラリーで開催された主に棺桶シリーズ作品を中心とした荒川個展に焦点を当てた論考です。ジェイ氏はディアスポラとネオ・アヴァンギャルドに関連した研究をしており、2021年ポンジャ現代美術懇談会&アジア・アート・アーカイブ・イン・アメリカ 共同プロジェクトのリサーチ・フェロー、近年ではアジアン・アメリカン・スタディーズ協会年次学会で論文発表などをされています。また、2019年からモンテス・プレス・ラジオにてオーラル・ヒストリー・シリーズも放送中です。

Yours in the reversible destiny mode,

Reversible Destiny Foundation and ARAKAWA+GINS Tokyo Office

1967年1月号Artforum(アートフォーラム)の記事の中で批評家東野芳明は1950年代後半東京に出現した新しいアーティストのグループに対して当時感じた驚きを振り返っている。ネオ・ダダ(発足時はネオ・ダダイズム・オルガナイザーズ)と名乗ったこれらのアーティスト達を東野は戦後日本の環境でその形成期を過ごした世代として位置づけ、「彼らは、自分たちが知る世界の混沌とした現実にもっと直接的に答えうるアートを求めた」と述べた。(註1)この世界とは回復の途にある日本であり、また、破壊された都市と全土にわたる飢えという背景のなか、戦中の帝国主義の結末を受け入れる苦渋の試みの過程にある世界であった。さらに年を経てみれば、回復に続く発展そして消費主義によって「巨大なジャンクヤード」として「豊かになる東京」(註2)という世界であり、また、多くの国民の反対を顧みずに更新された日米安全保障条約により、日本が冷戦構造の一部の役割を担うこととなった世界である。ネオ・ダダの作品がこれらの状況から切り離して考えられないことを思えば、彼らの活動はアートの文脈においてよりも社会的文脈において理解すべき、と東野は主張した。

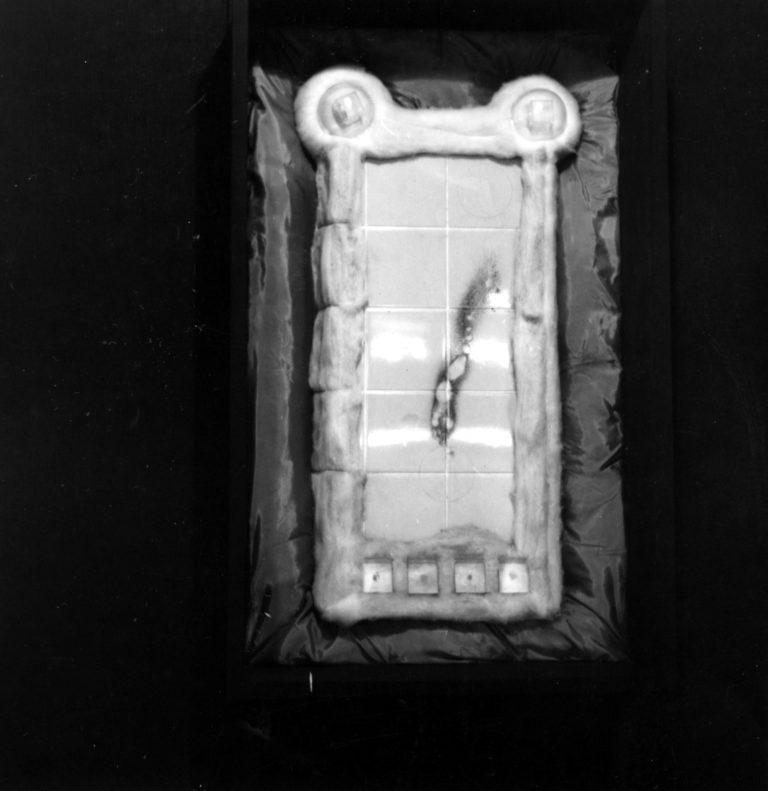

こうして東野は荒川の作品は「ポスト・ヒロシマ世代」の「死と無に取り憑かれた」感性を反映すると紹介した。(註3)東野にとって特に荒川の棺桶のような彫刻作品群はこの特徴を示すものであった。棺桶シリーズは、おそらく図形絵画やマドリン・ギンズとの共同による建築の他では最もよく知られており、そのサイズがいかにも等身大であることによって不吉に鑑賞者と対峙する作品群である。鑑賞者が棺桶の蓋を開けるとその中にある突然変異した生物のような塊があらわになる。(図1)セメントと綿でできたこの塊に、さらに度々荒川は東京の工業残骸のオブジェを取り付けた。しかし、おおむねこれらの廃棄物は数は少なめに、また、断片的なものとして孤立した状態で作品に再利用されたため、元々それらがどのような価値のあるものであったのかは未知のままとなる。

前述の記事の中で東野は、荒川が1961年にニューヨークへ移住したこと、とんで1963年には棺桶シリーズを辞めてその後彼が広く知られることとなる図形絵画へと移行したことを語る。1963年は荒川にとってデュッセルドルフのギャラリー・シュメラでの初個展、そしてギンズとの共作「意味のメカニズム」に着手した年であり、過去の彫刻制作とは決定的に違う図形と情報伝達の視覚言語を使う作品展開がはじまった年である。東野が簡潔にまとめたように、まさしく「荒川は箱を日本に置いて行った」かのように思える。(註4)

しかし荒川はニューヨークへ移住した最初期に、新しい棺桶作品群を制作し続けたのみならず、そのコンセプトと形式を大幅に発展させていたのである。1964年3月にニューヨーク州バッファローのズニ・ギャラリーでの展覧会は、この短くも興味深い制作活動期間の集大成となった。(図2−5)初見では展示作品は見覚えのあるものである。東京で荒川の名を知らしめるきっかけとなった棺桶シリーズのような彫刻作品群が空間を占める中、所々にニューヨーク移住後制作の絵画作品を思わせる図形的モチーフをもつドローイングが展示されている。しかし、すぐにこれらの新しい棺桶群の違いに気づくだろう。これらは前の作品群のように遺体を想起させると言うよりは、特異な機械の部品がさまざまに塊のイメージを再活性化させている。つまり、ズニ・ギャラリー展は、すでにあるシリーズ形式として理解されていた作品群のなかにまだほぼ研究されることのなかった別の兆候、つまり機械装置が取り入れられる事により複雑さが増し改造された時期があったことを示すものである。

気取らぬ雰囲気を持ったズニ・ギャラリーは、ベン・ペローネとアデレ・コーヘンという二人のアーティストが1963年にニューヨーク州バッファローのある建物の地下階にオープンし、2年間活動していた画廊である。そこでの荒川個展は1964年初頭、ペローネいわく「アートの起業家のような人物」であったビル・ドールがコーディネートしていた。(註5)ドールは荒川個展の数ヶ月前にも、ズニ・ギャラリーが開催したグループ展企画の手伝いをしており、それには荒川のほか靉嘔、吉村益信(ネオ・ダダのメンバー)、ロバート・モリス、ドール自身、さらにはジョン・チェンバレン、ロバート・マザーウェル、クレス・オルデンバーグ、ジム・ダインが参加していた。(註6)(図6)このうち最初にあげた4名はさらにその一年前、ニューヨークのゴードンズ・フィフスアヴェニュー・ギャラリーでの「ボクシング・マッチ」と題されたグループ展にも一緒に参加したアーティスト達であり、ドールを通してつながる画廊の関係を物語る。

ズニ展の荒川作品は「ボクシング・マッチ」展に出品されたものとの類似性が見られ、過去の棺桶作品に比べるとそれらは機械化の度合いを増しているように見受けられる。(註7)ドールから荒川宛の書簡からわかるように、ドールは「ボクシング・マッチ」展出品の棺桶作品を少なくともいくつかズニ展でも見せることを意図していた。結局ズニ展には出品されなかったが、ドールはこの手紙の中で<Mechanized Plant>(機械化した植物)(1963年制作)を特にあげている。他の現存資料によると、<Be Kind Enough to Turn the Switch On>(どうぞスイッチをオンにしてください)(1962年制作)は両方の展覧会に出品されたようである。これは棺桶の右側天辺部分に独特な機械的装置が取り付けられている作品でるが、その内部が果たして2度展示の際に全く同様の構成であったかどうかは、「ボクシング・マッチ」展会場写真にこの作品は蓋が閉まった状態でしか見られないので確認することができない。

ドナルド・ジャッドは「ボクシング・マッチ」展のレビュー記事に、この機械化の強調という独特の発展の経緯を支持する他2作品について言及している。それによれば、1点は「化学実験機器の部分、反転した石膏の手、プラスチックのケースと毎分点滅するライト」が取り入れられている。(註8)これはおそらく<The Method of Advancing a Great Distance by Descending>(下降によって遠距離を進む方法)(1962年制作)(図7)と題された作品で、いくつかの展示会場写真の背景部分、ロバート・モリスの<Untitled (Cloud)>(無題[雲])(1962年制作)の後方に垣間見ることができる。(註9)もう1点<The Law of Perspective Discovered for the Second Time>(2番目に発見された遠近法)(1960年制作)(図8)についてジャッドは、「幅広の紋章を付し分岐する放射線、気泡ゴムで形成された男性器のような尻尾、そしてレンズからなる三つの目を持つ綿のボディが、ピンクのシルク地に横たわる蓋つきの4x8材の黒い箱」と説明している。(註10)これはおそらく写真記録の中で、吉村の彫刻作品群の後ろに、蓋の閉まった状態で見える作品であろう。『美術手帖』1963年10月号の記事では、この作品は荒川がニューヨークへ移民した後の1961年末の制作とされているが、ドゥワン・ギャラリーのアーカイブ資料によると、同作品は「1960年」とされている。(註11)どちらにせよ、上記2作品はジャッドの記事により、荒川の移民後最初の1年間に見られた棺桶作品の進展の様子を明らかにするものである。<The Law of Perspective Discovered for the Second Time>における素材と形態は荒川が東京で使用していたものと同様であるが、一方<The Method of Advancing a Great Distance by Descending>は機械的な工業製品のパーツが増えたことによって新しい効果を生み出している。

1964年ズニ・ギャラリーでの個展は「ボクシング・マッチ」展のほぼ一年あとであり、このような棺桶作品群は新しい傾向として続いていたと確認できる。(註12)またそれらに含まれるのは、整然と並んだ長いガラス管、小分けにされたプレキシガラスの構成、そしてたくさんのワイヤー、スウィッチ、ブザーや蝶番である。(図9)概要すると、ズニ展の作品群は日本での棺桶シリーズには見られなかった技術的な複雑さという特有の表現言語となっている。その中の1点で<Work>(作品)(1963年制作)とだけ簡潔に題された作品を見ると、既に工業部品は肉体的な塊の飾りとしては使用されておらず、精巧な機能を持つことを示唆するように取り込まれている程度がわかる。(図10a)(註13)この大作の複雑な装置の内部には小型の棺桶があり、まるでそこから精力が収用されているかのようである。この特筆すべき自己参照部分―もっとシンプルであった初期の棺桶作品を思い起こさせる―はさまざまな導管や相互に結合しあう仕切部分に接続されている。そして大きな棺桶枠は、張り出たコードによって床に置かれた小型陳列ケースの上につるされた球状のガラス備品と繋がっている。この作品は1964年1月号の美術雑誌『みずゑ』にカラーで掲載されており、中央の物体がライラック色のサテン生地が敷かれた小型棺桶に収まっているのと同時に、それがさらに大きな同色のサテン地のベッドに横たわり、入れ子状のユーモアの効果を生み出している。(図10b)

ズニ展での荒川のドローイング作品もまた、彼の中期の図形的作風への変遷期にあったように見受けられる。視覚言語としては後の絵画作品に近い一方、それとは違うもっと生物的で増殖する何かのような形や描き方を表している。荒川が作家の手の存在を残す透明感のある水彩を選んだことによりこの効果は高められており、後の絵画における手の存在の消去はまだその筆致には見られない。従って、これらのドローイング作品は棺桶作品の肉体性と、その後に続く絵画におけるダイアグラム的言語を接続すると考えられるだろう。(図11)

機械化する棺桶作品、さらにそれと同時期におきていたダイアグラムにしては特異な生物形態性において、荒川が当時すでに使用していた作品制作法を通しながらも新しいアイデアを考察していたことが観察できる。この過程における顕著な要素は、1961年に始まった荒川とデュシャンとの関係である。富井玲子と吉本みどりによるオーラル・ヒストリー・インタビューによれば、荒川はニューヨーク到着直後にデュシャンと会っている。(註14)二人の交流は後者が1968年に他界するまで続き、荒川の制作に深淵な影響を与えたと考えられる。

これは荒川が後期棺桶作品でこの年長のアーティストに言及したことからもわかる。例えば、荒川が乙版凸版両方の型で身体部分を取り入れたことは、デュシャンの<With my tongue in my cheek>(皮肉を込めて)(1959年)やその他の「エロティックなオブジェ」を彷彿させる。さらに作品タイトル<The Method of Advancing a Great Distance by Descending>はデュシャンの<Nude Descending a Staircase No. 2>(階段を降りる裸体No. 2)(1912年制作)を明らかに仄めかしている。この棺桶作品は、おそらくドゥワン・ギャラリーでのジョン・ウェバー企画によるボックスをテーマとした同時期の展覧会で展示されたためズニ展では展示されていないが、ズニ展出品でまだ詳細未確定の小ぶりの作品は、ネズミの耳状のシルエットや、図形ドローイングのユークリッド空間にも似た身体をグリッド状の位相幾何学の断面でフレーミングするなど、多くの特徴を共有するものであった。(図12)こうした再度現れる要素を持つこの小品は<The Method of Advancing a Great Distance by Descending>のための修作もしくは模型であった可能性もある。またこの関係性によって、下部に並列する四角いドア―荒川の<Diagram with Duchamp’s Glass as a Minor Detail>(小さな細部としてのデュシャンの大ガラスとともにある図式)(1964年)にも見られる要素―にデュシャンを喚起させる文脈が裏づけられる。後者の荒川彫刻作品は棺桶ではないが、デュシャンの<The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even>(彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも)(1915–1923年)、いわゆる<The Large Glass>(大ガラス)、へのオマージュであった。

これらの例を考えると、複雑な機構が統合された後期棺桶作品におけるデュシャンの重要性が強調されてくる。そして棺桶作品はサイボーグ化するにつれ<The Large Glass>の独身者マシーン達とより親密に造形上の会話をはじめていった。両者とも、不合理な消費の力学において人物像というものをあらためて想像しなおしている。つまり、まるでデュシャンの独身者達が不毛な努力をするように、荒川の後期棺桶作品も無駄な労働を続けているのである。これらの相似点は、ニューヨーク到着以後の荒川による彫刻作品制作の変態過程に少なくとも何らかの役割を果たしたことを示唆している。

歴史的文脈は違えども、荒川の後期棺桶作品とデュシャンの作品はそれぞれの制作者が世界大戦―前者においては第二次、後者の場合は第一次―をきっかけにニューヨークへ移住してから完成された。それはおそらくこれらの作品を制作中であった二人を取り巻く社会や歴史的環境が少なくとも関係するであろう。荒川自身からすると、1964年の個展タイトルをとしたことで、この交流の重要性を示したものと思われる。

次の荒川の展覧会「Die-agrams」は棺桶作品という彫刻からの分岐点となったが、そこでの展示作品は死への深い興味と次の作品群における重要な時期とのコネクションを保つものであった。デュシャン風の洒落を効かせたタイトルを冠したこの展覧会はロスアンジェルスのドゥワン・ギャラリーで1964年3月29日から開催されたドゥワンでの荒川初個展であり、ズニ展終了からわずか1週間後であった。そうすると、この論考のはじめに参照した東野の陳述のように荒川は箱を日本に置いてきたのではなく、バッファローに置いてきた、と言う方が正確であろう。この誤解は1966年のファン・アッベ市立美術館での展覧会までに荒川が自身の展覧会履歴からすっかりズニ展を削除したことによって後々広まっていった。荒川はこの理由を説明することは一度もなかったが、ズニ展とそこでの展示作品を自分のアーティストとしてのアイデンティティーを代表するものでないとみなしていたと推察できる。ゆえに、後期棺桶作品の考察を通して荒川のキャリアの重要時点であった当時の彼の考え方について多くが語られるのである。今後の研究は、比較的不明瞭なこれらの作品についてのみならず、ニューヨークで出会った社会的文脈の中でのアーティストとしての荒川の自己概念について新しい洞察を加えるであろう。

註釈

- 東野芳明、“Shusaku Arakawa, Tomio Miki, and Tetsumi Kudo” [荒川修作、三木富雄、工藤哲巳]、Artforum、1967年1月号、53ページ。

- 同上。

- 同上。

- 同上。

- 2018年6月9日付ベン・ペローネとアマラ・マグローリン間Eメール。

- これらのアーティストによる作品はおそらくドールの個人コレクションからの出品。2018年6月9日付ベン・ペローネとアマラ・マグローリン間Eメール。

- 「ボクシング・マッチ」展は2019年にニューヨークのキャステリ・ギャラリーにより再訪展が企画・開催されており、そのカタログは著者のリサーチの重要文献であり、オンラインアクセス可。https://www.castelligallery.com/publications/1963-boxing-match-revisited

- ドナルド・ジャッド、“Reviews for Arts Magazine, April – May/June 1963” [アーツ・マガジンへのレビュー記事、1963年4月−5/6月]、Donald Judd: Complete Writings 1959–1975: Gallery Reviews, Book Reviews, Articles, Letters to the Editor, Reports, Statements, Complaintsに再録、Press of the Nova Scotia College of Art and Designより1975年刊、90ページ。

- ARTnews(アートニュース)にレビュー記事を寄せたK.L.は、「Cloudは水平な箱(灰色の面)が目の高さにつられた作品で、不思議な盲目感覚を与える」と書いている。K.L.、“Boxing Match”、ARTnews、1963年3月号、ページ番号なし、Boxing Match: 4 Sculptors: Arakawa, Ay-O, Morris, Yoshimuraに再録、キャステリ・ギャラリーより2019年刊、24ページ。

- ジャッド、“Reviews for Arts Magazine, April – May/June 1963”、90ページ。

- 中原佑介、「荒川修作」、『美術手帖』1963年10月号、ページ番号なし。

- <Be Kind Enough to Turn the Switch On>は未展示。その推測されうる理由は上述段落参照。

- 東野芳明、「現代作家の発言・日本の先鋭たち」(Statement by Japanese Vanguard Artists from Saito to Arakawa)、『みずゑ』1964年1月号、26ページ。

- 荒川修作オーラル・ヒストリー、由本みどりと富井玲子によるインタビュー、2009年4月4日、日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイブ(URL: https://oralarthistory.org/archives/arakawa_shusaku/interview_01.php)。

著者紹介

キーナン・ジェイ

近現代アート研究者。特にディアスポラとネオ・アヴァンギャルドに関心を持つ。2021年ポンジャ現代美術懇談会&アジア・アート・アーカイブ・イン・アメリカ 共同プロジェクトのリサーチ・フェロー。近年ではアジアン・アメリカン・スタディーズ協会年次学会での発表などがある。2019年からモンテス・プレス・ラジオにてオーラル・ヒストリー・シリーズを放送。