みなさま

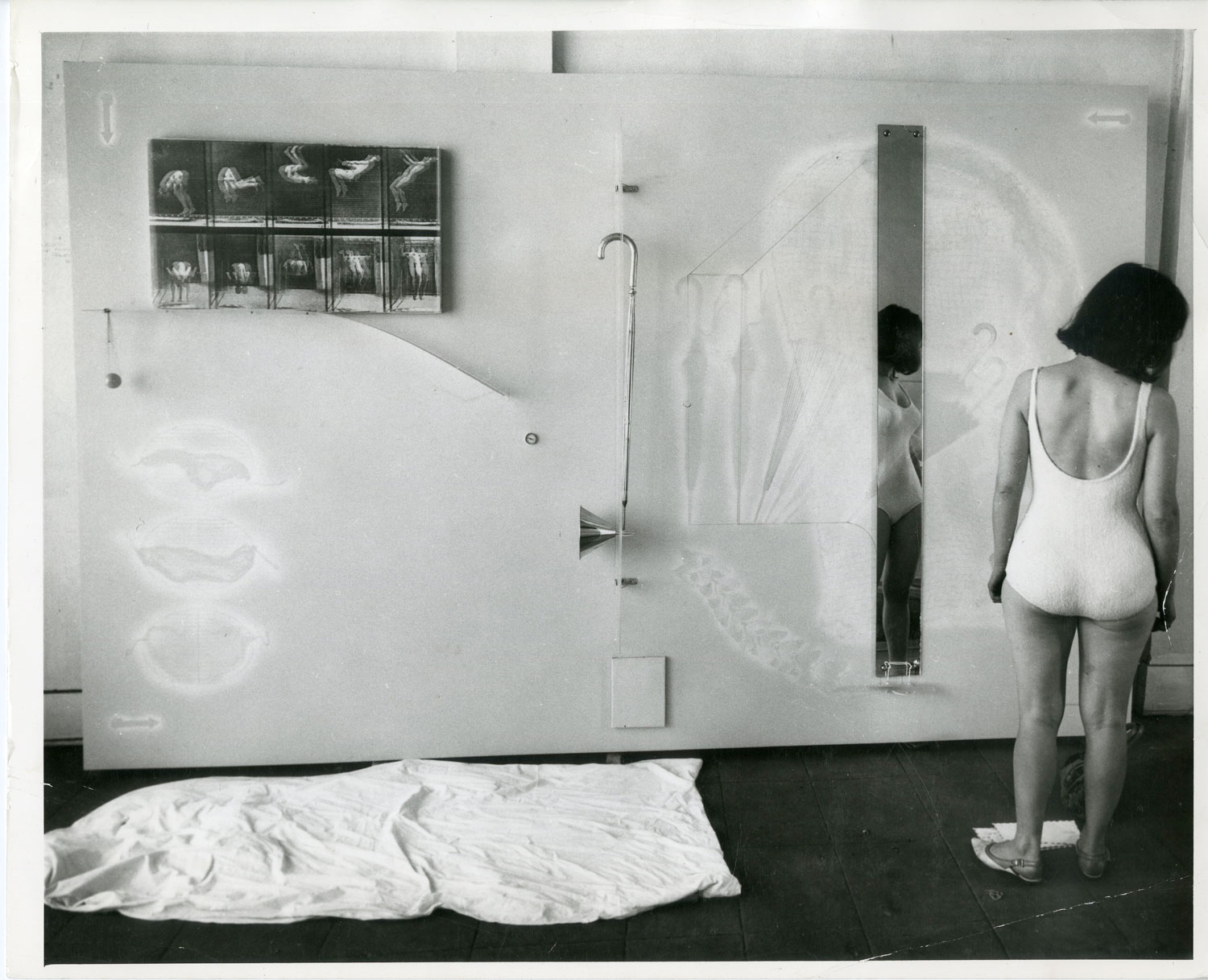

2023年も終わりに近づいておりますが、いかがお過ごしですか。今年を締めくくるAmbiguous Zones15号は、Reversible Destiny Foundationの大学院研究員の井上絵美子氏による、荒川修作の映像作品『Why Not: 終末論的生態学のセレナーデ』(1969年)についてのエッセイです。井上氏は現在ニューヨーク市立大学ハンターカレッジ校の美術史修士課程に在籍しており、ザ・フェミニスト・インスティテュートの研究費を得て、アーティスト田部光子に関する論文を執筆しています。このエッセイでは、荒川と同時代に生きた批評家石子順造による『Why Not』の解釈を手がかりとして、荒川の1960年代絵画作品と『Why Not』についての特別な関係を検証しています。示唆に富み思考に刺激を与える本テキストをどうぞお楽しみください。

Yours in the reversible destiny mode,

Reversible Destiny Foundation and the ARAKAWA+GINS Tokyo Office

荒川修作の『 Why Not: 終末論的生態学のセレナーデ』 (1969) における人間と物体のはざま

井上絵美子

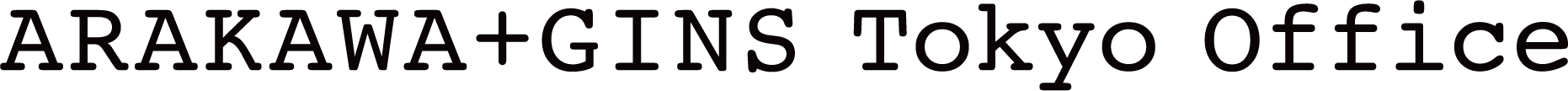

『Why Not』はとらえどころのない複雑な映画である。奇妙な方法で使用される物体の不可思議なシーンの集合、自転車の車輪の動きによって誘発されるエロティシズムへの媒介、そして生の終焉としての死という概念に対抗する死のイメージは、この映画の複雑さを強調している。『Why Not』が1970年にホイットニー美術館で上映された4年後に、[2] 映画キュレーターのアモス・ヴォーゲルが『 Film as a Subversive Art』(1974年)という高名な本にこれについて書いたことで、この映画は知られるようになった。しかし、批評的な意味での注目を最も集めたのは、1969年11月7日に東京の草月会館ホールで上映されたときだった。荒川の突然の制作への転向は予想外であり、この映画をどう解釈するかでその反応はさまざまだった。[3] 美術からアンダーグラウンド・カルチャーまで幅広く執筆していた美術評論家の石子順三は、『 Why Not』と1960年代半ばの荒川の絵画との間に連続性を見いだし、ニューヨークでの隣人として荒川と親交の深かった実験映画作家の飯村隆彦は、この映画を絵画とは異なるものとして解釈した。[4] また、石崎浩一郎や大島辰雄など、他の何人かの映画批評家もこの上映に対して執筆している。[5]

なぜ荒川は映像というメディウムに転じたのだろうか?『Why Not』は荒川の初期の作品との関係において、どのように位置づけられるのだろうか?石子順造の『Why Not』の解釈は、荒川のイリュージョニズムへの探究、人間と物体の関係、そして物体から誘発されるエロティシズムについて概説するものだ。この石子の解釈を導きとしながら、フィルム・メディアに関する荒川自身の言葉を紹介することによって、このエッセイは『Why Not』と絵画作品との関係を考察し、なぜ荒川が『Why Not』の制作に映像を選んだのかを検証する。

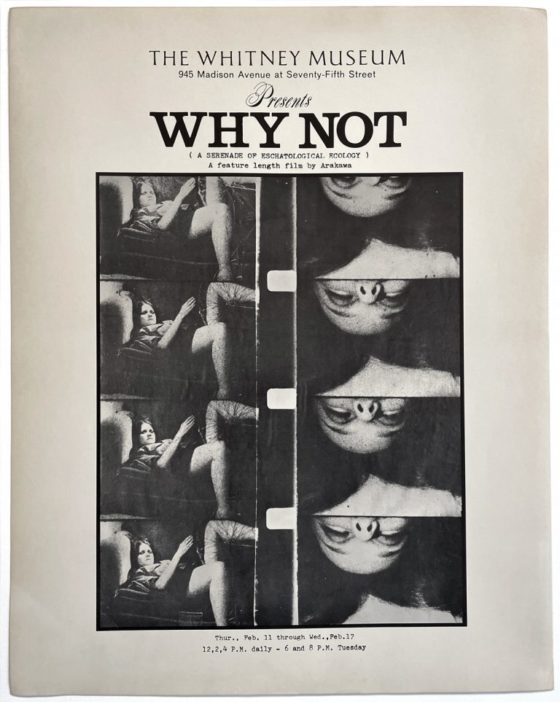

『Why Not』の制作に際して荒川は、『On Everything and Film: Why Not.(全てとフィルムに関して:やってみたら)』(図3)という未発表の原稿を書いた。その冒頭で次のように述べている。「歴史とは過ちである。つまり、明らかにされない行為の総体であり、メディアによるそれらの行為の悪用の記録である。」[6] 荒川にとって、アートは歴史の「過ち(mistake)」を明らかにする方法のひとつであった。1960年代後半当時にアートの潮流であったコンセプチュアル・アートなどとこの映像作品を同一視することを荒川は拒否した。そのために、映像を使うことは当時進行中であった絵画シリーズ《 The Mechanism of Meaning(意味のメカニズム)》(マドリン・ギンズとの共作)における「カテゴリー」、もしくはシリーズ内の章分けの発展と連動しているのである、と明確に記している。[7] 以下の原稿からの抜粋によれば、『Why Not』は《 意味のメカニズム》と同様に、イリュージョンは「過ち」であるという考えに基づいたものだと指摘している。

私が映像を使うのは、複数のカテゴリーを発展させる数ある手段の一つとしてであり、絵画や彫刻や文章から離れるためではなく、考えを働かせるための補完的な媒体とするためなのだ。絵画空間というイリュージョンからいかに逃れるかという議論は、せいぜい幼稚なものである。つまり、無知を通して説明を避けたり軽蔑したりするのではなく、説明を明らかにするために制御されたイリュージョンを扱い、イリュージョニズムあるいは非イリュージョニズム的表現の機能を理解しようとすることこそが問題なのだ。[8]

ここで重要なのは、イリュージョニズムへの問いかけが『Why Not』創作の基礎になっていること、そしてそれが1960年代の彼の絵画実践と切り離せないということを荒川が書いている点である。荒川の言うイリュージョニズムとは、予め決められた関係性を指示するような視覚の制度のことを指す。荒川は映像と絵画の両方で、イリュージョニズムという規定された視覚の制度を暴こうとしたのだ。

荒川がイリュージョニズムの体系に疑念を抱いているのと同様に、石子の『Why Not』の解釈もまた、イリュージョニズムの体系に反旗を翻す方法として映像を用いたという荒川の説明と重なる。以下の抜粋で、石子はイリュージョニズムの虚偽性を「虚構」と呼び、その意味を人間と物体との関係という観点から詳しく述べている。

水槽のなかの熱帯魚を”美しい”と感じるとき、厚いガラスの障壁がぼくらの知覚から消失するように、実写の映像のなかで、物と人間とを関係づける<虚構>が取り払われていく。映像が語ろうとするものがそうなのではなく、2時間10分におよぶ実写の映像を<見る>体験が、そうした<虚構>を消失していく過程なのであり、やがてふと物体と人間とが等価に交錯しあえる無辺の地平が、<見る>ということ、そのこととしてあらわれてくる。[9]

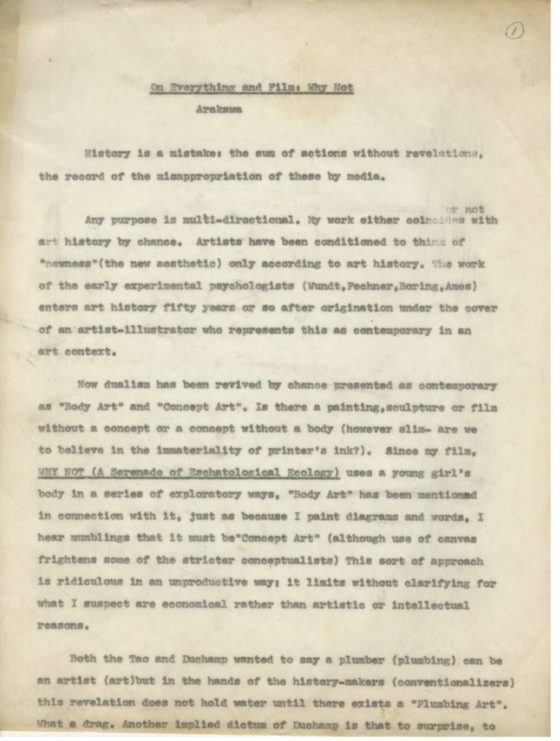

石子はこのあと、イリュージョニズムとは「物と人間との間にとり結ばれた,人間の側からする関係」であると述べている。 [10] もし前述されたように、この映画を見るという行為が人間と物体のこの関係性を解消する行為となるのであれば、この映画は人間と物体の間で予め規定されている関係性に焦点を当てたものであるといえるだろう。女がテーブルやドアに触れていくシーン(図4、5)を考察してみよう。テーブルやドアを日常的な道具として規範的に使用するのではなく、女はそれらの物への触覚的な探求に集中し、手と身体で精査していく。ここで女は決められた実用的な道具としてではなく、テーブルやドアと相対する。そうすることで、人間と物との間に対等の関係が生み出されている。同じように、自慰のシーンを再考することができる。女が自転車の車輪で自慰をする前に、自転車の車輪を精査している。このような精査を通して、石子が言うように、女と自転車の車輪は互いに交錯することができる。人間と物の等価性についての同様の例は、女が片手で乳房を、もう一方の手で果物を同時に揉みしだく場面(図6)にも見ることができる。

石子はさらに、『Why Not』における人間と物の関係に基づいて、1964−65年の荒川の絵画シリーズについて考察している。この時期荒川は物体をステンシルで描くことで、キャンバス上にぼんやりとした、しかし輝く影のような形状を作り出すような絵画を制作している。実際に手で描くのではなく、物体の形をステンシルで謄写することで、これらの絵画はイリュージョニズム的な表現の伝統を避けている。石子は、「遠近法と角度について考えることは僕等のもっている記憶の分析、物体の消滅等々の発見の手がかりになります」[11]という荒川の言葉を引用しながら、これらの絵画はイリュージョニズムを再考していると述べる。石子にとって、これらの絵画が明らかにしているのは、イリュージョニズムがもつ物体と人間の間にある予め決められたような関係性である。『Why Not』には、石子がこれらの絵画について言及している点にとても忠実に従っているシーンがある。例えば、女がコップなしでコップから飲むまねをするシーン(図7)。もうひとつは、映画が始まっておよそ37分後、女がトイレに座っているシーンだ(図8)。この場面では次のようにナレーションが語るー「私は映画の中で、便座に座って桃を食べている女の子を見た。彼女は便器を覗き込んでいた。」ナレーターは、私たちがイメージを記憶しているような方法で、人間と物との関係について詳細に描写している。どちらのシーンでも、人間と物体の関係がいかに決められたように見るように強いられているかを意識させられるが、荒川が『Why Not』で行っているのは「見る」という行為によって、その関係を消失していくことなのであり、それは映像メディアのための特異な場においてのみ見つけ出すことができるのだ。

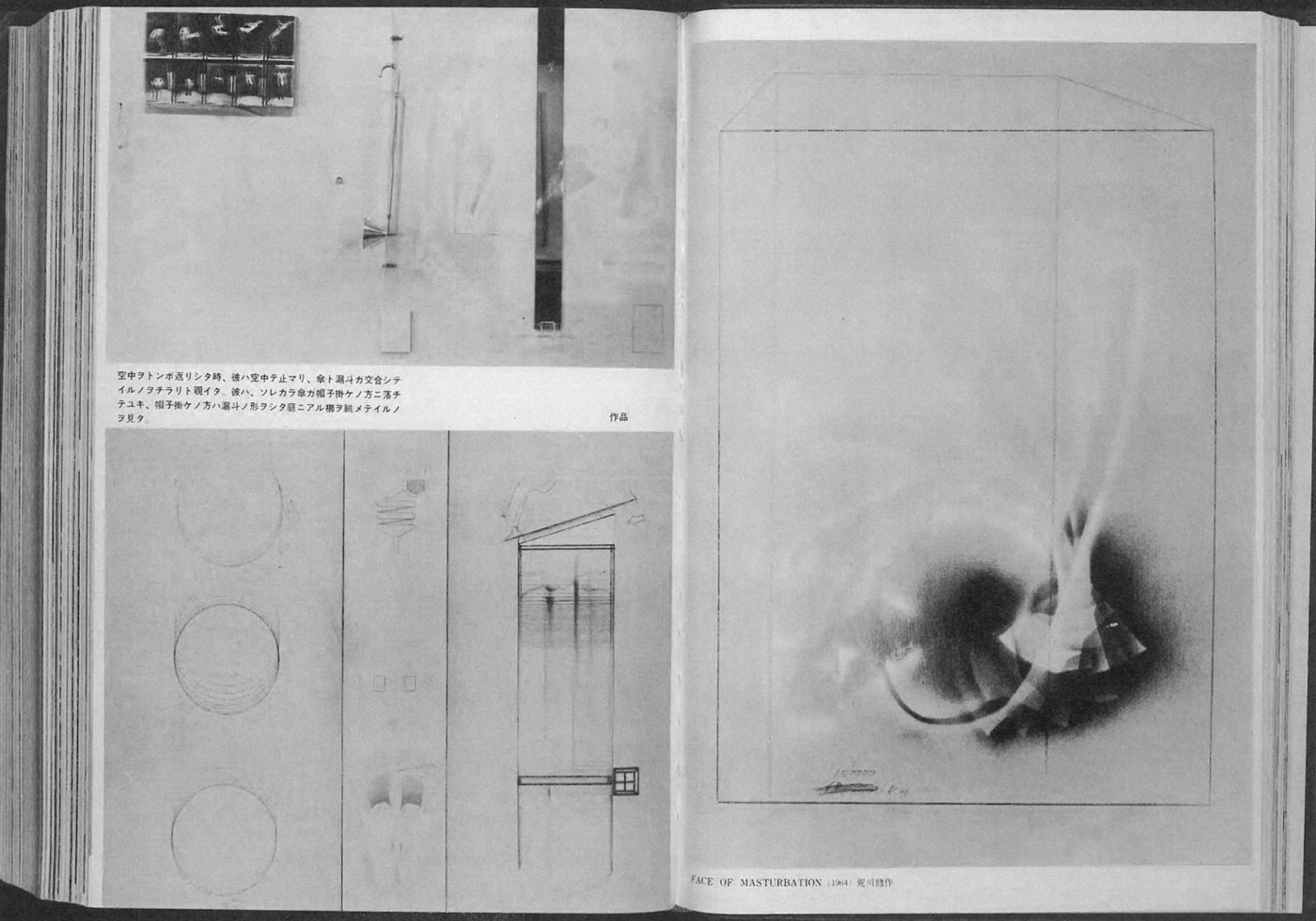

1960年代半ばに描かれた荒川の様々な絵画をさらに調べていくと、ステンシルで謄写された物と一緒にマイブリッジの動体研究のイメージをゆるやかに転写したものや、時には物そのものが絵画にコラージュされているものなど、彼の映像への関心と実験についてさらなる手がかりが見つかる。〈Untitled (無題)〉(1964−65; 図9)のキャンバスの中央には、マイブリッジの動体研究のイメージの転写で覆われた木製の板があり、その上にステンシルで謄写された傘のイメージが重ねられている。そしてこの板の上には、本物の傘と漏斗が設置されている。漏斗と傘、そしてマイブリッジの動体研究の関係は依然として不可解なままだが、美術評論家の東野芳明が引用した荒川の言葉が、それを読み解くヒントを与えてくれる。1965年の東野の文章によれば、荒川は東野に宛てて、《カサトジョウゴハネテイマス》(図10)[12]と題した絵は、「ここの問題は、男と女がけっしてまじわることができなかったものをまじわらすこと」というアイデアから生まれたものだと書いている。[13]この言葉は、漏斗と傘が性的な属性を象徴していること、そして〈Untitled〉が物体同士の関係性および運動状態への探求であることも暗示している。回転する物体の運動状態を捉えた絵画《 Face of Masturbation(自慰の顔)》(1964年;図11)のように、マイブリッジのイメージがない例でも、荒川は性的な意味を暗示する現象としての「運動」を描いている。[14] 運動が映像メディア(「動画(motion picture)」)に固有なものであるとするならば、回転する車輪を自慰の道具として使うのは、エロティシズムの表象としての「運動」への荒川の継続した実験的試みを示している。言い換えるならば、1960年代半ばの絵画で荒川が試していた物体と運動への継続的な実験が、『Why Not 』において引き伸ばされて、濃縮された自慰の場面でさらに強調されているといえるのだ。『Film As Subversive Art』のなかでアモス・ヴォーゲルはこの点について、人間同士の間にエロティシズムが生じるという規範化された表象を再考させるものとして、この映画では人間と物体の間に独特なエロティシズムが呼び起こされる、と適切に指摘している。ヴォーゲルいわく、『 Why Not』には「冷徹で拡散したエロティシズムがあり、最初は誤魔化されずらされているのだが、これまでに撮影された中で最も異様な自慰シーンのひとつともいえる最後の場面で顕著となる 。」[15]

『Why Not』は、荒川が人間と物との関係性および運動状態に興味があることを物語っており、そしてそれらは1964年から1965年にかけての絵画作品にまで遡ることのできるということを、石子順造の文章は複雑な方法で立証している。荒川は、人間と物体の関係性に潜むイリュージョニズムの問題に取り組むつもりで映像制作をはじめたようだ。絵画の中にマイブリッジのイメージとともに物体を配置していることが示唆するように、荒川はイリュージョニズムにおいて予め規定されている人間と物体の関係を、映像という状況に置くことで解消できると考えていた。つまり、荒川が映像制作に進出するのは必然的なことであった。石子が述べたように、彼は「見る行為」を通して「〈虚構〉を解消」したかったのであり、映像はそのような実験に最も適した手段であることは間違いないだろう。[16]

しかし、荒川が『Why Not』という映像メディアに一体どのような価値を見出したのかは、いまだに疑問である。『On Everything and Film: Why Not』の最後の部分で荒川はこう繰り返している。

過ちである歴史の中におけるこの瞬間、私が作るものは、なんとなくアートとして見られている。私はアーティストと名乗ることによって、一番よく生きている。私は今、ここに溶けこんでいる。もちろん、物事がより良くなり、社会がしっかり意味を(あるいは意図的な無意味を)なしはじめたら、私はどこにでも溶け込むだろうし、誰もがアートに溶け込むだろう。映像は特にこれをやり遂げるのに特に良い方法なのだ。なぜやってみないのか。全てをやってみたらどうだろう(Why Not. Why Not Try Everything)。[17]

回転する車輪、死を終焉としないこと、人間と物体の関係性を解消すること、この映画は終わりのない状態で旋回する。これらの言葉から推測するに、荒川の映像を使った渦巻くような実験は、このような精神で行われたのだろう。「なぜやってみないのか。全てをやってみたらどうだろう。」[18]

[1] 1962年の出会い以来、デュシャンは荒川に多大な影響を与えてきた。車輪を自慰の道具として使うことは、荒川が《The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (The Large Glass) (彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも 大ガラス)》 (1915-1923)に代表されるようなマルセル・デュシャンの作品における性的概念との対話を試みようとしたのは明らかである。

[2] ホイットニー美術館での上映に先立ち、1969年12月3日にヴァージニア・ドワンのアパートでもプライベートな試写会が行われた。

[3] 「正面から性にとり組んだ荒川修作のはじめての映画」、『美術手帖』、322号(1970年1月号)、美術出版社、143頁。『Why Not』は当初1969年のフィルム・アート・フェスティバルでの上映が企画されていたが、内部での衝突が理由でフェスティバルが中止された。一部の映画制作者たちはフェスティバルがアングラ・シーンを維持するのではなく、エスタブリッシュメントになりつつあることを非難したことによる。美術手帖の同じ号に、刀根康尚がことの詳細を記している。(刀根康尚、「内なる芸術の価値を正せ」、『美術手帖』、322号(1970年1月号)、美術出版社、142-143頁。)

[4] 飯村隆彦、「荒川のWhy Notについて」、『草月シネマテーク』、69号(11月7日)、草月アートセンター、4-5頁。

[5] 石崎浩一郎、「ダダイストの伝統ー荒川修作の映画Why Not」、『映画評論』、57号、50-52頁。大島辰雄、「映像が生まれる地帯:飯村隆彦と荒川修作の作品を見て」、『スペースデザイン』、66号(1970年4月号)、鹿島研究所出版会、104-105頁。

[6] 荒川修作、 “On Everything and Film: Why Not”、未発表の原稿、1970年頃、Box 2A03 Folder 9、Reversible Destiny Foundation Archives。

[7] 荒川は『意味のメカニズム』の19のカテゴリーのうち12のカテゴリーが『Why Not』の中で取り組まれていると原稿に書いている。原稿に書かれたタイトルは現在の出版物に掲載されているものに比べて準備段階のものだが、 “Presentation of Ambiguous Zones,” “Degrees of Meaning,” “Reversibility”など、ほとんどのカテゴリーが対応している。

[8] 荒川修作、 “On Everything and Film: Why Not.”

[9] 石子順造、「荒川修作の映画と芸術造反ー場は媒体ではない」、『スペースデザイン』、63号(1970年1月号)、鹿島研究所出版会、105頁。

[10] 同注9

[11] 同注9

[12] 正式な作品タイトルは《空中ヲトンボ返リシタ時、彼ハ空中デ止マリ、傘ト漏斗ガ交合シテイルノヲチラリト覗イタ。彼ハ、ソレカラ傘ガ帽子掛ケノ方ニ落チテユキ、帽子掛ケノ方ハ漏斗ノ形ヲシタ庭ニアル櫛ヲ眺メテイルノヲ見タ》。

[13] 東野芳明、「荒川修作の近作」、『現代美術』、2号(1965年2月)、三彩、19頁。

[14] 同注11

[15] Amos Vogel, Film as a Subversive Art (New York: Random House, 1974), 28.

[16] 同注9

[17] 同注6

[18] 同注6

日本語翻訳:藤高晃右