みなさま

夏真っ盛りの中お届けするAmbiguous Zones 14号は、Reversible Destiny Foundationサマー・インターンのジェイリン・ローズ執筆による特別版です。ジェイリンはプラット・インスティテュートにて美術を主専攻に学士号を取得予定で、美術史と哲学を副専攻にしています。ジェイリンのエッセイ「WORD RAIN:摩擦と融合の詩学」は、 彼女がマドリン・ギンズの『The Saddest Thing Is That I Have Had to Use Words: A Madeline Gins Reader』(ルーシー・アイブス編)をインターンシップが始まった最初の週に読んだ時の省察です。編者のアイヴズが、アーティストであり哲学者でもあるエイドリアン・パイパーについて序論で触れているのを端緒として、ジェイリンはギンズの言葉を丹念に考察しています。この魅力的で哲学的なテキストの続きをぜひウェブサイトからご拝読ください。

Yours in the reversible destiny mode,

Reversible Destiny Foundation and the ARAKAWA+GINS Tokyo Office

WORD RAIN: 摩擦と融合の詩学

ジェイリン・ローズ

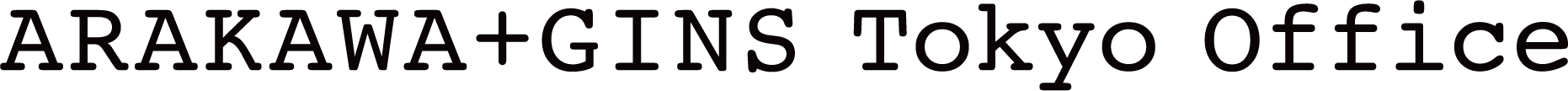

2020年にルーシー・アイブスの編集でsiglioから出版されたThe Saddest Thing Is That I Have Had to Use Words:A Madeline Gins Readerの序論の中で編者は、もう一人のコンセプチュアル・アーティストであり、作家、哲学者でもあるエイドリアン・パイパーとギンズとの間の類似点を論じている。具体的にいうと、パフォーマンス作品且つ14枚のモノクロセルフポートレートのシリーズでもあるパイパーの〈Food for the Spirit〉(1971)は、書かれた言葉の浸透性と侵入を記録したもので、これはギンズが自身の全作品を通して扱っていることにとても似ていると指摘しているのである。[1] ある夏、ニューヨークの自分のロフトに閉じこもったパイパーは、瞑想し、断食し、カントの『純粋理性批判』を読んでその夏を過ごした。この隔離によって解離状態に陥ったパイパーは、自身を現実に引き戻そうとした。鏡の近くにカメラとテープレコーダーを設置し、自分の身体を撮影し、テキストの重要な部分を暗唱する自分の姿を記録した。つまり、物理的な自分の体という形態が、その外部にある観念を処理する様を具体化した。彼女は、自分自身の即時性を取り戻す必要を感じたときはいつでも、これを散発的に行った。パイパーはこの作品で、思考による身体の追放または降格に対する不安を並置することで、思考による超越への願望を明示している。アプリオリな知識が約束するような言葉の高揚を物理的形態と調和させるのには困難がつきまとう。自己は、その物体性から脱出できず、変動する生活や身体の必然性からも逃れることができず、感覚を通して外界に繋ぎ止められたままであり、書物のページに暗示されるような昇華を阻害してしまうのである。[図1−4]

アイブスの比較で痛烈に明らかになったのは、パイパーとギンズがともに、身体や自己、メディア、メッセージの区別をいかに崩壊させているかということだ。定言的なフレームワークへの批判は、ポストモダンアートとその理論の根幹である。コンセプチュアリズムは、アーティストの作品の背後にある思想や哲学、社会政治的命法が最も重要であることを示すものだった。つまり、ある芸術作品が、メディア、従来の様式、形態に縛られることは、知的な表現を制限してしまうことと同義だった。そのため、アーティストたちはどんどん形態的な問題とは無関係に作品を制作するようになっていった。同様に、レディメイドのイメージからなる視覚文化、つまりシミュラークルとならんで、シニフィアンがもつ恣意性に対する批評が、ポストモダンの思想やメディア理論に共通する感覚なのだ。しかし、ある意味で自分たちが批評するツールやフレームワークに依存してしまう哲学者や理論家とは異なり、パイパーとギンズは創造的な実践を通してこの批評を表現し、体現している。安定した既存の境界線を脅かすことこそが、彼らの作品の内容であり、表現方法なのだ。このように活動することで、彼らは私たちが置かれている状況を実体化するだけでなく、「ambiguous zones(あいまいな地帯)」に留まることで新たな選択肢を示している。例を挙げよう。 パイパーは、隔離状況で行ったパフォーマンスを記録した一連の写真を撮ったが、これは記述された哲学論文に対する身体的な反応であり、表現手段、私的な経験、そして共有される文化的対象物の衝突なのである。そこには、作者による支配と解決からくるカタルシスはない。記述された言語が精神的空間を重ねていき、それは身体という物理的空間へと先細りになっていく。言語への没入の中で、アイデアは両方の作者[訳註:精神と身体という二つの作者]のアイデンティティーから切り離され、内的世界と外的世界がぶつかり合う。これは伝達による侵略なのだろうか?

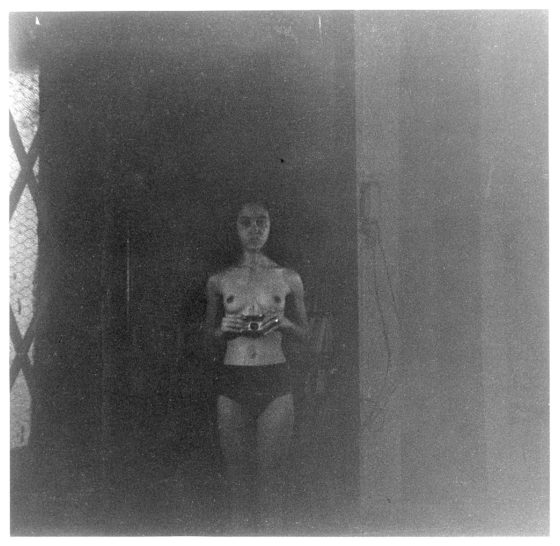

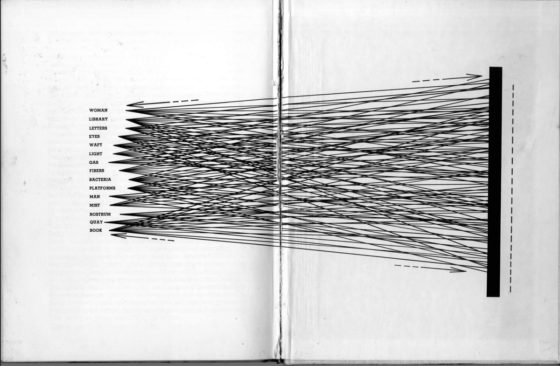

パイパーの作品は著作物への応答であるが、ギンズは著者として、本自体の中から同じようなテーマをどのように取り扱っているのだろうか。1969年の『The Saddest Thing Is That I Have Had to Use Words:A Madeline Gins Reader』では、言語的な侵入が鮮やかに頭をもたげており、それ自体が力であり、混乱をもたらすものであり、可変的な雰囲気でもある。主題の抽出-交換には、もちろん緊張と潜在的暴力がともなう。[2] 話し言葉とはタイムベースの媒体であり、反応、相互関係、共通の文脈を必要とする場である。書き言葉によって、著者はある程度、話し言葉に内在する対立から逃れることができる。テキストは、身体や声を伴わずにその存在を表出し、受け手との間に時間的・空間的な差異を生み出す。つまり、テキストは肉体からの離脱、脱連想の媒体なのだ。しかし、マーシャル・マクルーハンが言うように、メディアとは究極的には互いの派生物なのだ。つまり、書き言葉の中身は話し言葉であり、印刷されたテキストの中身は書き言葉なのである。[3] このように、コードに翻訳されてしまったテキスト、音声、記号が、清純に、完璧に結合されてしまうことで、著者の読み手への欲望が覆い隠されてしまう。[図5]

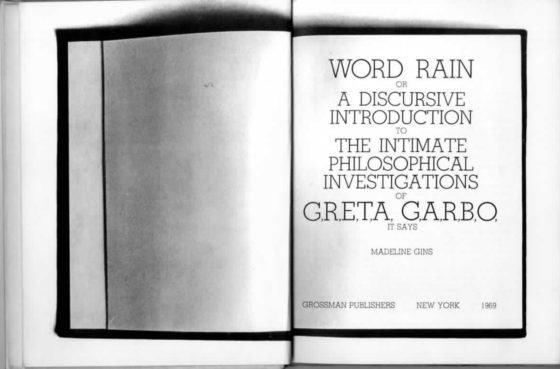

ギンズは、印刷された声が通常暗示するような権威性を想定していない。『WORD RAIN』のいくつかのページは、あるハプニングの一つの台本を元にさまざまに実現してみたような曖昧な印象を与える。(小包が届けられたり、隣の部屋で誕生日パーティーが開かれたりといった)繰り返される物語の要素があり、ストーリーの周囲を歩き回り、話への理解や驚きに絡め取られてしまう役者たちがいる。ギンズはまた、彼女のそのときどきの気分や食欲、体の位置など、ページの前に座る著者の姿を執拗に描写する。その執筆プロセスの描写は運動的で消耗的なのだ。ページは空っぽの純粋な容器ではなく、気まぐれや疲労、他の(微細植物的な)因子による中断の対象となる物体なのだ。それで、言語は天気のような形態をとる。つまり、自然発生的で、不変的だが拘束力がなく、形成的だがはかない。言語表現は意識の延長であり、したがってその場にある身体の延長でもある。前述した心と身体の二分法は、これらの場面で反復されるが、創造的なプロセスを通じて包摂されもする。「私は紙よりも温かい。より多くの言葉を保持することができる。私が消去したものを再び出現させることもできる。言葉を私に平行に押しあてる必要はなく、どんな侵入角度でも構わず、役にたつのだ。」[4] 言葉は、呼吸をするように、身体を出たり入ったりし、その逆も真である。外部からの影響や物理的現実の普通さに対して透過性のある言葉は、その場で生み出され抽象化された言語とはむしろ異なり、哲学的な論説や政治的なマニフェストを書くのに十分な厳密さを持っている。

流動は、ギンズが作り上げた著述世界の停滞を脅かす。にもかかわらず、私たちはおそらく、著者による支配を主張したいという彼女の願望を感じることができる。おそらく最も目を引くのは、読者に直接語りかける文章だろう。著者は読み手の必要性を認識している。抽象化され、本の中に収められている彼女の作品は、読まれることによって再び活性化される必要がある。読者の心の動きは著者によって導かれるものでありながら、いつでも読者は読むのを止めることができ、伝達を拒否できるという事実をギンズは利用しているかのようだ:

このような場合、あなたにあげた良いアイデアというのは、思わず私が言うことの反対をすることだ。この本に触れるな。キスもするな。自分のことを考える前に、他人のことを考えろ。家族のことを考えないで、常に家族が面しているかもしれない危険についても考えるな。ここはそういう場所ではないのだ。あなたが今、私にできる最善の方法は、姿を消すことだ。消えろ。このページの次の段落を読むな。この本を見たことさえ忘れろ。あなたが目にすることのないすべての言葉に叫べ。何も理解しないで、私を見失うのだ。私を殺すのだ。そして、あなたが行間を読まないことを確信したいのだ。[5]

著者は依存に憤慨しているようだ。相互関係の必要性がこれほど直感的なものであるならば、さらなる障壁の機能とは何だろうか?メタファーや文学的装置、音ではなく言葉、外観ではなく象徴を通して、彼女は他者を捜すのだ。本や美術品、そしてそれらの表現装置によって提起される他者性は、おそらく、未解明の空間を作り出すのだろう。そして、そこでは見るために必要な距離を持つために、両者の主体性が十分に否定されるのだ。出版物は、親密さの外側で、異質な主体を通して、また異質な主体に対して、表現と承認を求める。そのため、著者は読者に語りかけることができる一方で、間を取り持つために、無名の「She(彼女)」というキャラクターを利用する:

私以外には何もないページに私が現れる。私、霧、代理人、彼女、はあなたに襲いかかり、あなたを階層化し、あなたを取り囲み、合成するようだ。ちょうど、私が落ち込んでしまったまさにこの短い段落で私が今しているように。私はあなたに言っているわけではないが、あなたはこう考えている。私が間に落ち込んでいるこの2ページは、あなたがあなたを見るために、彼女の中に私によって作られたのだと。同じ言葉の雨に対して、霧を通して、様々なパターンの呼吸に対して、似ているが異なったアクセントにあなたの注意を向け、あなたがあなたを見るために。私は、あなたがあなた自身を測ることができるこの特別な定規の作り方を彼女に教えた。言葉を動かすには、あなたは言葉に注意を向けなければならない。ほら、私はもういない。[6] [図6]

著者の影響は、それ自身を覆い隠しながら、意味と認識の霧を作り出すことによってのみ存在する。もし私たちが、登場人物や言葉の特質に自分自身を見つけるなら、私たちは外挿法の推定によって著者を知るようになる。完全な情報開示は簡単すぎるだけでなく、効果がない。距離があるからこそ、それを乗り越えることを想像することができる。自分自身を「霧」化、神秘化することに私たちは創造的な価値を感じている。客体(身体から本へ)と主体(生きた主観的体験から共有された言語へ)の間の抽象化を通して、著者は読者に自己否定を通じた入り口を与えるからだ。もし作品が、自己の過剰な肯定そのもの、制作による自己消費そのものだけであったとしたら、それは自らを溺れさせてしまう芸術となるだろう。象徴の親しみやすくも曖昧な存在は、いくつもの経験の間の類似性を明らかにする役割を果たす。これが、芸術的な出会いの場における親密さと献身なのだ。「私はあなたのことを考えている。私はいつもあなたのことを考えなければならず、いつもあなたの輪郭内に走り書きしなければならない。私はあなたを書く。私はあなたを読む。そしてさらに、私はあなたのために読み、書かなければならないようだ。」[7]

作家性と読者への欲望は、外部性と内部性の間という、もうひとつの融合の場をもたらす。自分の生活の範囲を超えて存在する人々のために、著者や芸術家はものを作る。言葉を内面化し、他者の表現の余韻を残すことで、それらは私的な自己の一部となる。メディアの複数のチャンネルを通した言い換えは、主観性によるアプロプリエーション、そして主観性へのアプロプリエーションになる。しかし、他者、特に会ったこともない著者や芸術家からの遅れて届くメッセージは、人生の出来事や、居住空間、知覚の生きた身体、そして時間の流れよりも「より」私的で内的なものなのだろうか?物理的世界の外部性は、近くで反響する熟語よりもさらに遠いものなのだろうか?「内的な」とは、単に私たちの視点をそちらに移したものに過ぎないようだ。つまり、内部性と外部性は、単に正反対の空間構成を意味するのではなく、距離、親しさ、所有などに関する相対的で主観的な理解であることを意味するのだと気がつくのである。いいかえれば、見ることや認識を通して、逆説的に身体の延長になってしまうものとは何かという疑問なのだ。再接続された思考には親密さが存在する。たとえ読者が、自分たちを避けようとするものへの憧れによってそれを作り出していたとしても。ギンズは、ウルフ、ベケット、ドストエフスキー、スタイン、サルトル、ナボコフ、ミニーマウスなどの言葉を引用することで、彼女自身が内面化した文学的な声について表明している。これらの抜粋は豊かなネットワークを形成しており、外部に由来するものにもかかわらず、著者の指先の響きを失わずに製本物の中に表現されている。ギンズは、自分が読者の内部空間に入り込まなければならないこと、そして、余韻を残すようなメッセージを書くことでしかそれができないことを承知している。「あなたが読もうとしている段落は、一度も書かれたことがない。あなたがそれを書いている。私があなたを書こう。あなたに電話しよう。あなたのドアベルを鳴らそう。私はまだあなたと済んでいない。あなたのために答えよう。」[8]

境界線を示唆すること、線を引くこと、または言葉を書くことは、少なくとも2つの別々の実体の存在を宣言することであり、対立を描写してそれを読みやすくすることである。しかし、境界に逆らったり、逆転させたりすることは、それ自体が創造的である。ギンズは言葉の「仮の」定義を列挙し、それを使って段落を構成する。その後、彼女は反対するリストを作り、前項で思い描いたものを取り消すのだ。彼女はまた、新語、断片、再配列も使う。これは単に機能としての言語を否定するためではなく、バイナリーの中でしか感じられない硬直した二分法や存在論に抵抗するためでもある。対立物を融合することで言葉の本来の軌道を止めることは、新たなルートを切り開くことでもある。

このように、「Reversibility (可逆性)」とは、意味、内容、区別が崩壊する状態を表すか、あるいは、新しい意味を詩的に解き明かすことそのものである。それは、ギンズの手と読者による関わり、つまり使い古されてきたチャンネル外のやりとりにおいて変容的になる。もし言語が透明で率直な媒体であったならば、現実とのその直接的な結びつきを頼りにできるだろう。しかし実際には、言語は触れるものすべてをふるいにかけるフィルターなのだ。言語の伸長条件によって、その不透明な靄にもかかわらず、または不透明さゆえに、私たちが言語の中で相手を探し続けることが仮定されている。自己の否定は、言語だけでなく、閉じ込められた主観性における決定論からの解放となる。著者の変幻自在の破壊は、読者への関心、欲望、気遣いなしにはありえない。「今なら話す準備ができた気がする。あなたは話している。私(あなた)が読んでいることを私は証明することはできない。あなたのための十分なスペースはありますか?」[9] [図7]

[1]ルーシー・アイブス編 、The Saddest Thing Is That I Have Had to Use Words: A Madeline Gins Reader (Catskill, NY: Siglio, 2020)より、アイブスによる序論 “EVERYTHING I RECEIVE WILL BECOME PART OF A NOVEL: An Introduction to the Work of Madeline Gins,” 25項

[2] マドリン・ギンズのWORD RAIN (or A Discursive Introduction to the Intimate Philosophical Investigations of G,R,E,T,A, G,A,R,B,O, It Says)の初版はGrossman Publishers, New York,より1969年出版。その全文ファクシミリ版がThe Saddest Thing Is That I Have Had to Use Words: A Madeline Gins Readerの78−213項に再録されている。

[3] マーシャル・マクルーハン、「メディア論―人間の拡張の諸相 」。言及は英語原著Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, [Critical Edition], ed. Terrence Gordon (Berkeley, CA: Gingko Press, 2015), 19項

[4] The Saddest Thing Is That I Have Had to Use Words: A Madeline Gins Reader, 152項

[5] A Madeline Gins Reader, 144項

[6] A Madeline Gins Reader, 140項

[7] A Madeline Gins Reader, 92項

[8] A Madeline Gins Reader, 206項

[9] A Madeline Gins Reader, 206項

日本語翻訳:藤高晃右